1. はじめに──開きとは何か、なぜ語るべきか

茶葉が開く──それは泡茶において最も基本的で、最も語られていない話である。

湯をかければ味は出る。それは真理。葉が綺麗に開けば、綺麗に味が出る。それも真理。

開きとは、単なる見た目の展開ではなく、香気が立ち、味が流れ出すための抽出構造の起点である。

特に揉捻された茶葉──条索型や緊結型──は、製茶工程で細胞壁が圧縮・折り畳まれた状態にある。

この閉じられた構造が湯によって開くことは、以下の物理現象が起こることによって初めて起こる:

- 水分の浸透:湯が茶葉表面から内部へ浸透し、細胞間の水分バランスを変化させる

- 膨潤:細胞壁が水分を吸収して膨らみ、揉捻によって折り畳まれた構造が内圧で展開を始める

- 弾性回復:揉捻によって変形した葉脈や葉肉が、元の形状に戻ろうとする力(形状記憶的挙動)を発揮する

- 重力・水流による展開補助:器内での湯の流れや葉の重みが、物理的な開きを促進する

この一連の現象が揃って初めて、茶葉は均一に開き、香気が揃い、味の層構造が立ち上がる。

逆に、開きが不均一であれば、香気は偏り、味の時間構造が乱れる。

つまり、葉が開かなくとも湯が接触すれば葉は味を出すが、煎を重ねた時の味わいの変化に乱れが生じる。

泡茶探味においては、味の違和感を「茶葉の開き方」として捉えることで、構造的な修正が可能になる。

香りが立たない、味が薄い、余韻が短い──それらは茶葉の問題ではなく、開きの設計が揃っていないことによる影響も疑う必要がある、

この稿では、茶葉の開きと湯の接触を「抽出設計」として捉え、味覚を構築するための操作と思想を整理する。

制度や演出ではなく、構造と接触によって立ち上がる味の価値を扱う。

2. 茶葉の形状と開きの挙動──緊結型・条索型・非揉捻型の構造差

茶葉の開き方は、製茶工程で形成された形状構造によって決定される。

その形状は、湯との接触による展開挙動に影響し、香気の立ち方と味の層構造を左右する。

泡茶においては、茶葉の形状を「抽出構造の初期条件」として捉える必要がある。

形状によって注ぎ方や取り扱いを帰る必要があるということだ。

しかし、形状は単なる製法の結果ではない。

それぞれの形状には、歴史的・地理的・保存的な理由があり、抽出構造との接続が意図されている。

以下に、代表的な三形状──緊結型・条索型・非揉捻型──の開き方と味への影響を、背景とともに整理する。

緊結型(球状・団塊型)

緊結型は、茶葉を強く揉捻し、丸く固く巻いた形状。

福建省安渓の鉄観音に代表されるように、高湿度・高温の地域での保存性を高めるために発達した。

丸めることで表面積を減らし、酸化を抑え、香気を閉じ込める構造となる。

泡茶では、湯の熱と圧によって均一に膨潤・展開しやすく、抽出挙動が安定するため、簡単である。

- 湯の熱と圧によって均一に膨潤・展開しやすい

- 開き方が揃うため、香気が縦に立ち、味が安定する

- 湯温が高めでも過抽出になりにくく、抽出設計の許容幅が広い

- 香気が立ちやすく、余韻が長くなる傾向

- 歴史的には保存性と香気の閉じ込めを目的とした形状

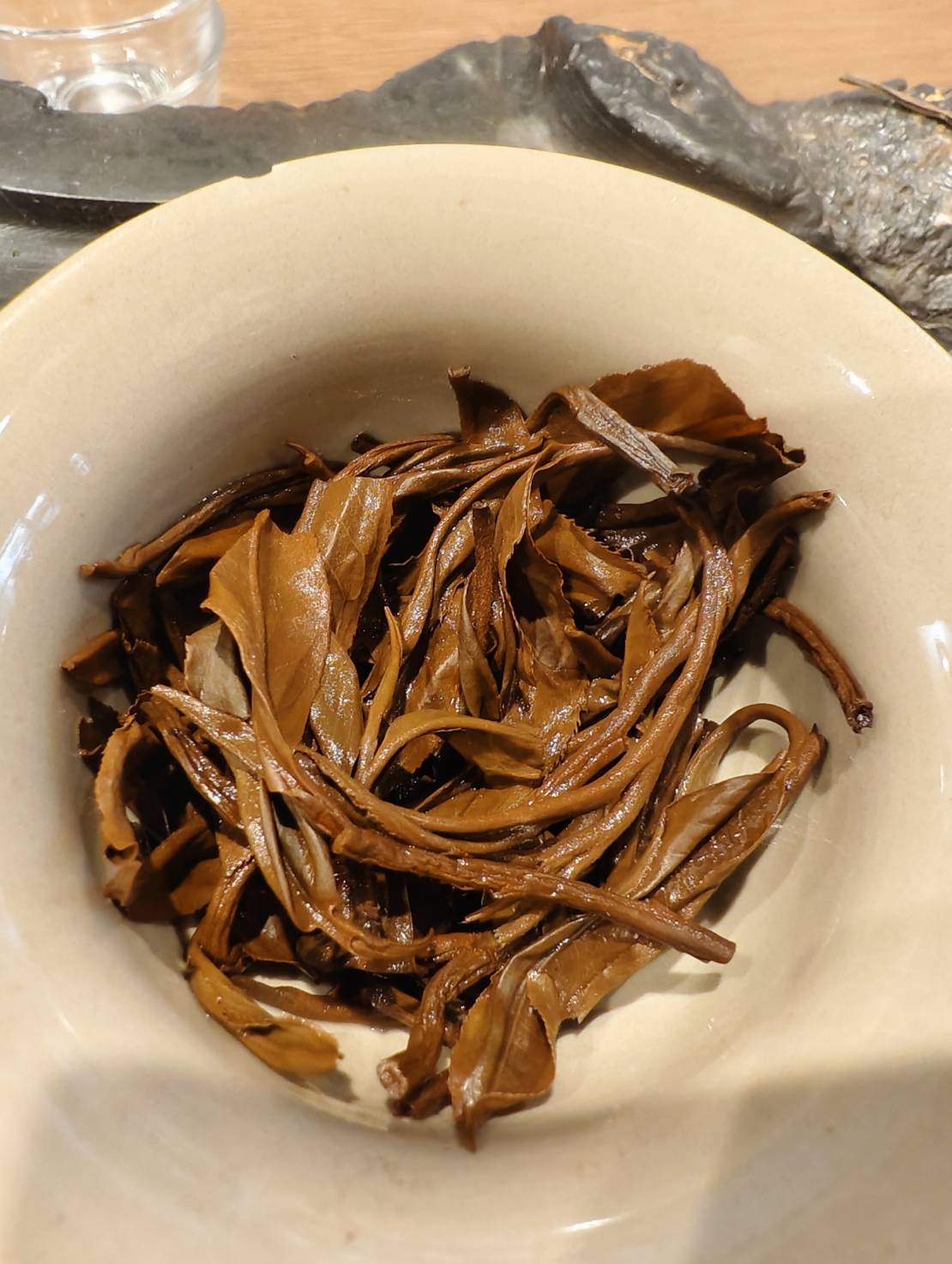

条索型(細長く撚られた型)

条索型は、茶葉が細長く撚られ、葉脈が折り畳まれた形状。

武夷山や鳳凰山などの岩茶・単欉に多く、焙煎との相性や香気の層構造を引き出すために発達した。

撚ることで香気成分が層状に分布し、抽出時に時間差で香りが立ち上がる構造となる。

ただし、開きにムラが出やすく、抽出設計には繊細な操作が求められる。

- 湯の接触によって開きにムラが出やすい

- 一部が開き、他が閉じたままになると、香気が偏り、味が不均一になる

- 粘着状態が発生すると、内側の成分が遅れて抽出される

- 香気が層状に立ち上がるが、構造が揃わないと語りにくい

- 歴史的には焙煎香の層構造を設計するための形状

非揉捻型(自然葉型)

非揉捻型は、製茶工程で揉捻を行わず、茶葉の構造が自然のまま残っている。

白茶に代表され、加工を最小限にすることで酵素変化と自然香を活かす思想に基づく。

葉が柔らかく広がりやすいが、折れ・重なり・粘着による阻害も起きやすく、抽出挙動は不安定。

香気は穏やかに立つが、開き方に個体差が出やすく、味の立ち上がりが揃いにくい。

- 湯に触れた瞬間に広がりやすいが、阻害要因も多い

- 香気は穏やかに立つが、開き方に個体差が出やすい

- 湯の接触設計が味の安定に直結する

- 香気が横に広がりやすく、空間に滞留する傾向

- 歴史的には自然香と酵素変化を活かすための非加工思想

味への影響:構造的まとめ

- 開きが均一であれば、香気が揃い、味の層構造が立ち上がる

- 開きが不均一であれば、香気が偏り、味の時間構造が乱れる

- 抽出されるか否かではなく、抽出のタイミングと構造が揃うかどうかが問題である

茶葉の形状を見極め、湯温・注ぎ方・器の選定によって開きを制御する必要がある。

それは演出ではなく、語れる味覚を構築するための抽出設計である。

3. 方法論①湯の接触──初煎における衝撃と香気の立ち上がり

茶葉が開くかどうかは、湯との接触によって決まる。

しかし、泡茶において重要なのは「開くか否か」ではなく、どう開くか、どの順序で香気が立ち上がるかである。

そのため、湯の接触は単なる注ぎ方ではなく、抽出構造を設計する操作である。

特に初煎では、香気の立ち上がりと味の輪郭が決定されることが多く、最も大事な煎となる。

この段階で湯の衝撃が強すぎると、茶葉の細胞壁が破壊され、えぐみ・渋み・苦味が突出する。

また、香気成分が空気に巻き込まれて拡散し、香りが立ちすぎて余韻が短くなる。

湯柱について

湯柱とは、高い位置から湯を注ぎ、柱状に落とす操作。

演出としては映えるが、泡茶探味においては構造的に不適切である。

- 湯の衝撃が強すぎて茶葉が暴れ、細胞壁が裂ける

- 空気の巻き込みで香気が拡散し、香りが立ちすぎてしまう

- 湯温が落ちやすく、抽出温度が不安定になる

- 茶葉が器内で跳ねて重なり、開きが阻害される

湯柱は、香気と味の構造を壊す操作であり、初煎では特に避けるべきである。

正しい湯の接触設計

泡茶における湯の接触は、以下のように設計されるべきである:

- 湯は茶器の内壁に沿わせて静かに注ぐ、1〜3煎は葉に直接当てない。

- 湯の高さは低めに保ち、湯柱を作らない

- 湯の角度は器の形状に沿った曲線的接触

この接触設計によって、香気は縦に立ち、空間に滞留し、余韻が長くなる。

味は暴れず、層構造が揃い、語れる抽出が可能になる。

初煎の役割と湯の接触

- 初煎では、茶葉を開かせるよりも、香気を立ち上げることが優先される

- 湯の接触は、香気を守り、味の暴れを防ぐための設計である

- 一煎目を短くし、開きの準備抽出として扱うことで、香気と味の時間構造を分離できる。一部の黒茶等においては、洗茶がてら捨ててもいい。

湯の接触は、構造的抽出の起点であり、香気と細胞構造を守るための設計行為である。

特に大葉種は温度ショックに弱い。一度味わうことを捨てて、葉を開かせることに専念した泡茶をしてみてもいいかもしれない。

4. 水流の接触──茶葉の重なりと開きの誘導

茶葉が開かない原因のひとつに、物理的な重なりと水分による粘着がある。

特に条索型や大葉型では、葉が折れたまま重なり、湯の浸透によって湿潤接着状態が生じる。

この状態では、湯が浸透しても葉が剥がれず、開きが阻害される。

泡茶操作においては、水流によって茶葉の重なりをほぐし、開きを誘導することが可能である。

しかし、水流の当て方を誤ると、細胞壁が破壊され、えぐみ・渋みが突出する。

水流は、開きを促す力であると同時に、味の構造を壊す危険性を持つ操作でもある。

水流による開き誘導の構造

- 湯の流れが茶葉の重なりに接触すると、物理的な剥離力が働く

- 湯の角度と速度によって、粘着状態が解除される場合がある

- 湯の衝撃が強すぎると、細胞壁が裂け、ポリフェノールが急激に流出する

つまり、水流は「開きを促す力」であるが、「味を壊す力」にもなり得る。

泡茶探味においては、水流の設計が抽出構造の制御に直結する。

初煎と二煎以降の水流操作

- 初煎では、水流による開き誘導は避けるべき

香気の立ち上がりを守り、温度ショックを避けるため、器壁に沿わせて湯を注ぐ

茶葉の重なりはそのままにし、香気の層構造を優先する - 二煎以降では、水流による開き誘導が可能になる

湯の角度を調整し、重なりをほぐす

湯温と速度を制御し、細胞破壊を避けながら開きを促す

このように、泡茶操作では水流の使い方が煎ごとに異なる。

初煎は香気と温度ショック回避の設計、二煎以降は開きの補正──それぞれの目的に応じた水流設計が必要。

水流操作の注意点

- 湯を茶葉の重なりに斜めから直接当てると、細胞壁が壊れすぎる

- 特に条索型では、撚られた構造が裂け、苦味・渋みが突出する

- 湯の高さ・角度・速度を制御し、物理的衝撃を最小限に抑える必要がある

水流は、開きを誘導するための操作であるが、味の暴れを防ぐための設計が不可欠である。

5. 時間の接触──「蒸らし」という誤解と構造的理解

茶葉が開くには時間が必要である。

湯に浸かっている時間が長ければ、細胞壁は膨潤し、粘着は解除され、構造は展開する。

味わいを無視して長時間浸けっぱなしにすれば茶葉は完全展開する。

しかし、時間が長すぎれば、苦味・渋み・えぐみが突出し、味の層構造が崩れる。

泡茶探味において、時間は「抽出の待機」ではなく、開きと味の同期を設計する変数である。

時間は「待つ」意識ではなく、「構造を揃えるために調整する」意識が肝要。

時間が茶葉に与える構造的作用

- 湯に浸かることで、茶葉内部に水分が浸透し、細胞壁が膨潤する

- 粘着状態が解除され、折れた葉が展開しやすくなる

- 成分の抽出速度が加速し、香気・味が立ち上がる

しかし、時間が長すぎると:

- 細胞壁が破壊され、ポリフェノールが過剰に流出する

- 香気が揮発しすぎて、余韻が短くなる

- 味の立ち上がりが暴れ、語れる構造が崩れる

時間は、開きを促すが、味の暴れを防ぐために制御すべき構造要素である。

一煎目の時間設計──準備抽出としての役割

- 香気が穏やかに立ち上がり、空間に滞留する

- 茶葉が部分的に開き、二煎目以降の抽出が安定する

- 味の層構造が揃いやすくなり、語れる抽出が可能になる

一煎目は「味を出す」ためではなく、「味を揃える準備」として設計されるべきである。

「蒸らし」という言葉の誤解

よく日本では、茶葉の蒸らし時間を聞く人がいる。筆者はこの表現が好きではない。

- 「蒸らし」は、湯気で温める・閉じ込めるという意味合いが強く、抽出とは異なる操作

- 中国語では「蒸らし」に該当する語はなく、抽出時間は「浸泡时间」や「冲泡时间」と表現される

- 「闷泡(密閉抽出)」という語もあるが、これは特殊な抽出法であり、一般的な泡茶とは異なる

煎茶から来た表現や考え方であり、泡茶には適さない。

泡茶においては、時間は「蒸らし」ではない。抽出そのものである。

6. 粘着状態と開きの遅延──水分による構造的阻害とその他の要因

泡茶において、茶葉が開かない最大の原因は、水分による粘着(湿潤接着)状態である。

これは単なる物理的な重なりではなく、抽出構造そのものを支配する障害であり、

香気と味の立ち上がりにズラしを生じさせる。

他の要因──焙煎硬化、保存劣化、器の密集──は予測・制御が可能である。

しかし粘着状態は、操作中に発生し、検知が遅れやすく、抽出が進行してしまう。

そのため、泡茶探味においては、粘着状態こそが最も厄介で、最も支配的な構造的阻害要因である。

湿潤接着──最大の構造障害

- 湯が茶葉表面に広がり、葉と葉の間に水分が入り込む

- 水分が接着剤のように働き、葉同士が密着する

- 湯の流れでは剥がれず、物理的に開きが阻害される

この状態では、内側の成分が遅れて抽出され、味の立ち上がりがズレる。

香気が閉じ、味が偏り、一煎目と二煎目の構造が分離してしまう。

見た目では開いているように見えても、抽出のタイミングが揃っていないという構造的錯覚が生じる。

製茶工程による硬化・撚りの強さ

- 強い焙煎や乾燥によって、茶葉が硬化し、水分を吸収しにくくなる

- 撚りが強すぎると、葉脈が折れたまま固定され、弾性回復が起こらない

これは開きにくい構造を製茶段階で固定してしまう要因だが、

粘着状態のように操作中に発生するわけではないため、予測と補正が可能である。

保存状態の劣化

- 湿気を吸って茶葉が変質し、表面が粘着性を帯びる

- 酸化が進み、香気成分が揮発済みで、開いても味が立たない

保存環境が悪いと、開きの遅延だけでなく、開いても抽出されない状態になる。

ただし、これは茶葉選定の段階で回避可能な要因である。

器の底での密集

- 茶葉が器の底で重なりすぎると、物理的に開きが阻害される

- 湯が均一に接触せず、開き方にムラが出る

これは器設計と茶量の調整によって制御可能であり、操作前に予防できる要因である。

焚き火の木を組むように、立体的に茶葉を設置するといい。

対処法──粘着状態への構造的補正

- 湯温をやや高めにして、表面張力を崩す

- 一煎目を短くし、開きの準備抽出として扱う

- 湯の角度を調整し、重なりに対して斜めからではなく、器壁から回り込ませる

- 器の底で葉が密集しないよう、茶量と器径のバランスを設計する

粘着状態は、味の暴れではなく、抽出のタイミングをズラす構造的障害である。

粘着状態の発生を前提にした接触設計と抽出分離が不可欠である。

7. 最後に

温度は、開きと抽出の同期を支える見えない構造要素である。

高すぎれば細胞壁が破壊され、低すぎれば膨潤が起こらず、粘着が解除されない。

特に冷ましすぎた湯では、茶葉が開かず、香気が立たず、味が揃わない。

つまり、温度は「抽出の強さ」ではなく、「抽出の順序と構造を揃えるための設計変数」である。

水温については別の章で取り扱ったが、温度ショックを計画して湯を冷ましすぎることは茶葉の展開にはマイナスとなるため、冷まし過ぎれば安全というわけでもない。

味の違和感を視覚による「茶葉の開き方」から捉え、構造的に修正することが肝要だ。

香りが立ちすぎる、味が薄い、余韻が短い──それらは茶葉の問題ではなく、開きの設計が揃っていないことによる構造的現象であるかもしれない。

開きとは、制度でも演出でもない。層を気にせず飲むこともできるため、気にしすぎないことも問題ではない。

しかし、丁寧な泡茶を行い綺麗に展開できた茶葉を見た時の満足感は、思っている以上に大きなものであると思う。

それは、香気と味を構築するための抽出設計の起点であり、

湯との接触、水流の誘導、時間と温度の設計によって立ち上がる、茶人の価値そのものだ。