黒茶は、六大茶類の中でもっとも“湿度”に依存する茶。

湯を注げば香気が立ち上がり、身体に沈む香りが生まれる。

まずは、黒茶という存在そのものがどのような時間と構造に包まれているのかを見ていこう。

はじめに(黒茶とは)

黒茶は、時間と微生物が織りなす発酵茶である。

その製法は、緑茶の殺青と揉捻を経たのち、茶葉を積み上げて微生物の力を借りて発酵させる「渥堆・堆積(あくたい・たいせき)」という工程を中心に構成される。

この堆積は、温度・湿度・時間の絶妙なバランスによって、茶葉の中に眠る香気成分を目覚めさせる。

黒茶の発酵は、酵素による酸化ではなく、微生物による代謝反応によって進む。

アスペルギルス属や酵母菌などが茶葉に働きかけ、ポリフェノールは分解され、アミノ酸や可溶性糖が増加することで、渋みは消え、まろやかさと深い熟香が生まれる

その変化は、チーズや味噌の熟成にも似た、静かなる生化学の舞台である。

しかし、この茶は大量生産には向かない。

黒茶の製造には、時間と繊細な環境管理が必要であり、また原料となる茶葉も成熟した葉や茎を含むため、手摘みではなく枝ごと刈り取ることも多い。

そのため、黒茶の生産量は限られており、特に自然発酵による「乾倉茶」や「生餅」は、現在ではコレクターの手に渡るのみで、市場に出回ることはほとんどない。

プーアール熟茶についても、老班章と大きく書かれた357gの餅茶がネットで200円で売られていたりする。

もちろん偽物だ。それほどまでにピンキリで、一定の質を満たさないものであれば誰でも簡単に手に入ってしまう世界でもある。

本物の黒茶の世界は、生茶と同じくらい時間経過の熟成で味に重みが出る。

その一杯には、発酵の静けさと、時間の深さが宿っている。

泡茶の瞬間、茶葉は目覚め、叩き起こされた瞬間から雄弁に語り始める──

それは、香りの記憶が、湯気の中で立ち上る瞬間である。

分類と地域性

黒茶は種類が多くはない。文化やその土地に根ざしている分、それがなかなかその土地を離れて波及することができない。

| 品名 | 主産地 | 特徴 | 香型傾向 |

|---|---|---|---|

| 普洱茶(熟茶) | 雲南 | 渥堆による微生物発酵 | 陳香・菌香・棗香 |

| 六堡茶 | 広西 | 湿倉貯蔵と空気熟成 | 土香・薬香・木香 |

| 茯茶 | 陝西・湖南 | 金花菌による香気変化 | 菌香・甘香・青草香 |

| 安化黒茶 | 湖南 | 多段発酵による層構造 | 甘香・薬香・陳香 |

| 蔵茶(藏茶) | 四川 | 厚葉・重発酵・長期熟成。チベット圏にも流通 | 薬香・木香・動物香系 |

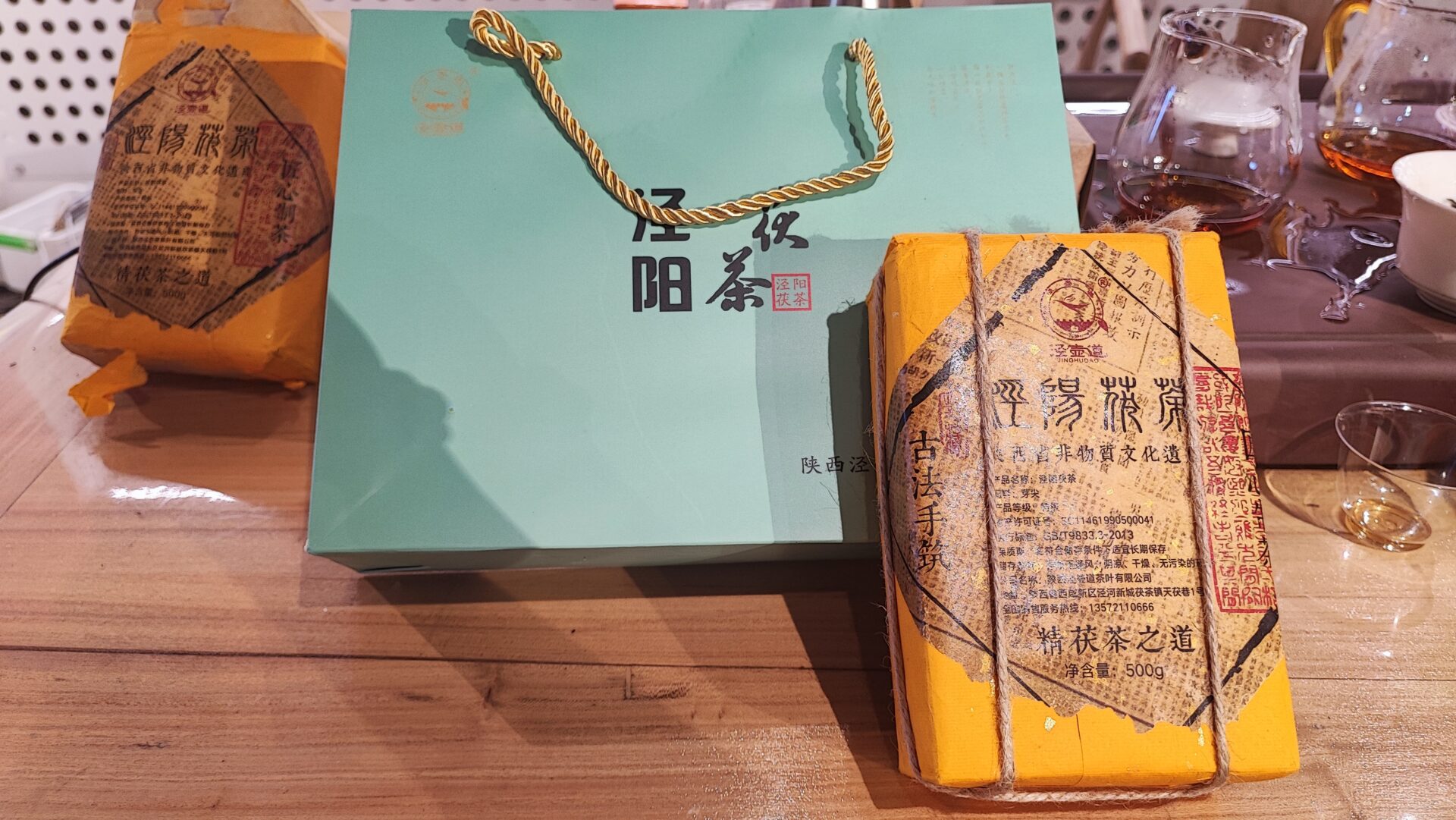

茯茶について

西安に何度も訪ねていたので、私は茯茶とは関わりが深い。

茯茶は、陝西省・泾陽県咸阳市で生まれた。キングダムで政がいる咸陽だ。今は西安国際空光がある。

この地の気候と水質は金花の発生に適しており、清代以降、泾陽茯茶は王室の献上茶としても重宝された。

遊牧民の健康茶としても知られ、「三日肉がなくてもよいが、一日茶がないのは耐えられない」と言われるほど、生活に根ざした存在だった。

しかし1958年、国家の産業政策により茯茶の製造拠点は湖南省・安化県へと移された。

物流の効率化や原料供給の安定性が理由とされ、以降「安化茯茶」が市場の主流となる。安化では工業的な発酵管理が進み、金花の培養技術も確立されたことで、茯茶の量産が可能になった。

一方、泾陽では製造が一時途絶えたが、2008年以降、地元の茶業者によって伝統技術の復元が進み、「泾陽茯茶」として再び注目を集めている。現在では年間3000トン以上が生産され、非物質文化遺産にも登録されるなど、文化的価値の再評価が進んでいる。

茯茶は、土地の記憶と菌の生命が織りなす茶だ。また、西安生まれというだけで由緒正しい感じがするのは私だけではないはず。

陝西と湖南、それぞれの風土が育んだ茯茶には、異なる香りと物語が宿っている。

茯茶街の景色。西安郊外。茯茶のお店がたくさんある。

微生物と香気設計──茶葉に宿る見えない職人

黒茶の香気は、“発酵”によって形づくられる。

この発酵は微生物による変容。微生物は金花菌であったり、麹菌であったり、乳酸菌であったり、国家機密の菌だったりする。

菌にはヒューマンエラーがない。失敗も成功も理屈の上でしかない。

渥堆

工程は茶葉や製茶工場によって異なる。

茯茶については西安の茯茶镇にいけば細かく学べる。蔵茶については教えてくれる組織はおそらくどこにもない。(そのうち掲載できる写真を追加する)

| 工程 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 加湿 | 湿度60〜85%で保つ | 菌類の活性化 |

| 発酵 | 10〜45日間 | 芳香成分と滋味成分の生成 |

| 翻堆 | 定期的にかき混ぜる | 温度調整と酸素供給 |

香型分類

黒茶の香気はなんといっても菌香だ。これを理解するにはやはり茯茶がいい。他の黒茶だと別の甘さや土香が強く、個人的に菌香を理解しにくい。

| 香型 | 印象 | 発生要因 |

|---|---|---|

| 菌香 | 深く湿った香り | 金花菌、酵母菌 |

| 棗香 | 温かみと甘さ | 高温発酵、陳化 |

| 陳香 | 熟成の深み | 長期保存 |

| 土香 | 倉香とも | 湿倉や天然発酵 |

| 甘香 | 微かな甘み | 酵素分解の副産物 |

| 薬香 | 生薬のような香り | 多段熟成、地域性 |

泡茶──湯温・時間・湿度のコントロール

黒茶は高温に耐えうる。

湯温と抽出設計

| 品名 | 推奨湯温 | 初泡時間 | 抽出焦点 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 普洱茶(熟茶) | 95〜100℃ | 10〜15秒 | 香気と厚み | 熟成度により異なる。早出しで甘香を立てる |

| 六堡茶 | 90〜95℃ | 15〜20秒 | 土香と喉越し | 湿度を吸わせる器選定が重要 |

| 茯砖茶 | 85〜95℃ | 15〜25秒 | 甘みと菌香 | 金花菌を活かすには低温〜中温が鍵 |

| 安化黒茶 | 95〜100℃ | 10〜18秒 | 層の分離抽出 | 芯部と表層の火入れを意識した分離設計 |

| 蔵茶(藏茶) | 95〜100℃ | 20〜30秒 | 湿熱による香気開放 | 厚葉ゆえの持続力。高温長時設計が基本 |

投茶技法

| 技法 | 投茶と湯の順序 | 湿度操作 | 香気傾向 |

|---|---|---|---|

| 下投法 | 茶葉→湯 | 湿度を閉じ込める | 香気が沈む |

| 中投法 | 同時投入 | 湿度と香気のバランス | 折衷型 |

| 温杯法 | 温杯→茶葉→湯 | 乾香の確認が可能 | 微細香の観察に有効 |

身体感覚と余韻──香りが沈むということ

黒茶は「香りが沈む茶」であり、身体の深部に作用する。

- 棗香系は胃の温まり

- 菌香系は呼吸の静けさ

- 薬香系は胸の落ち着き

これは味覚ではなく、生理的記憶としての茶の作用。

茶器の選定──香気の舞台装置としての壺と碗

黒茶は香気が沈む性質ゆえ、器の選定が設計に直結する。

立ち上る香気をは茶壺の蓋をあけて感じ取り、封じ込めた湿香も聞き取れる茶壺を基本的に推薦する。

器具比較

| 器具 | 特徴 | 黒茶との相性 |

|---|---|---|

| 茶壺 | 密閉性高く、香気が安定 | 滋味・発酵香設計に最適 |

| 蓋碗 | 湯加減調整や香気観察に優れる | 初心者の観香に向く。併用がおすすめ |

茶器素材比較表

数が多くはないが、個人的に愛用しているのは紫陶の茶壺だ。

煎毎に水を切った方がいいので、撥水のいい紫陶は相性がいい。また、しっかりと滋味と香りも強く泡茶できる。

| 素材 | 質感・特徴 | 香気演出 | 湿度保持 | 適した黒茶例 | 所作の印象 |

|---|---|---|---|---|---|

| 白磁 | 光沢ある純白 | ○ 揮発しやすい | △ 冷めやすい | 初煎の確認 | 端正・静謐 |

| 青磁 | 半光沢、柔らかな青み | ○ 包容力あり | ◎ 湿度保持 | 安化黒茶 | 清澄・詩的 |

| 紫砂 | 多孔質で湿度設計に最適 | ◎ 安定抽出 | ◎ 高 | 熟茶、菌香系 | 重厚・安定感 |

| 粗陶 | ザラつきある土質 | ○ 野趣ある香気 | ◎ 湿潤抽出 | 六堡茶 | 土着・素朴 |

| ガラス | 無臭・透明 | ○ 視覚重視 | △ 湯冷めしやすい | 教示・視覚用 | 現代的・軽快 |

| 銀器 | 高反射性で非日常感 | △ 香りは淡い | △ 湯冷めしやすい | 儀式的泡茶 | 高雅・儀式感 |

| 紫陶 | 硬質で艶あり | ◎ 湿度と香気を包む | ◎ 高 | 中厚葉系熟茶 | 雅致・現代感 |

| 天目 | 鉄釉の重厚さ | ○ 落ち着いた抽出 | ○ 平均的 | 倉香系黒茶 | 寂・幽玄感 |

黒茶の泡茶は問い──味わいとは、身体への効果とは

黒茶の本質は、身体に語りかける茶であり、湯温・湿度・器・所作・が問いそのものであり、身体の反応が答えになる。

数名のお客様が茯茶を飲んだ時に「味がある」と言った。

そんなにお茶に詳しい方々ではなかったが、逆にそのような方数名が全く同じ表現をしたことに驚いた。

きっと「味がある」と言いたくなるような、身体で感じる要素が存在する。

私はお客様に体にいいお茶を聞かれた時に、こう答えている。

「六大茶は上品で味に奥行きがあり、飲んでいて楽しめるが、所詮は水分。黒茶を除いて健康効果を求めるなら野草茶を飲んだ方がいい」

それはどういうことかというと、例えば緑茶と対比してみると、(以下乾燥茶葉100g辺りの概算)

- 緑茶 → カテキンが中心(抗酸化・抗菌)約10%

- 黒茶 → 没食子酸・可溶性糖類・菌花香など(整腸・代謝・香気)約10%

これは紅茶をとってみてもそうだ。紅茶は発酵によりカテキンが失脚して総ポリフェノールに変化し、それが30%を超える。

野草茶には、当然チャノキにはない薬草成分が豊富である。

黒茶にしかない或いは他茶には少ない成分が豊富に含まれている黒茶は健康効果を求めて飲んでいいとお勧めできる。

もちろんカテキンやポリフェノールの抗酸化作用や血糖値抑制効果は魅力ではあるが、それらは黒茶の成分の質と量に比べれば、と感じているということだ。寒温性は意識した方がいい。

まずはお酒を飲みすぎた夜や、食べすぎた時に黒茶を飲んでみるといい。

黒茶とは、身体の奥へと響く茶。

自分の深部を整えるために。

今日という日に、自分自身へ茶を淹れるなら──黒茶はその答えになるかもしれない。