賀開(フーカイ)の生茶

賀開は、雲南省西双版納州勐海県の古茶山のひとつであり、布朗山系の中でも特異な香気と骨格を持つ茶区として知られる。

その中でも賀開の生茶は、野性味と清香、強い香気が共存する構造的な茶性を持ち、泡茶においては「開き方」と「抽出順序」が味の立ち上がりに直結する。

うまくいれると白桃のような甘みを出し、口の中から体の隅々まで浸透するような深い余韻を味わえる。

賀開は海抜1700m前後の高地に位置し、日照と霧のバランスが良く、葉肉が厚く、条索が長く、揉捻が強めに施される傾向がある。

そのため、茶葉は初煎での開きが遅く、香気が内側に閉じ込められやすい。

この構造を解くには、単なる湯温や時間ではなく、器具・接触・温度・水流の設計が必要になる。

そこで本稿では、賀開の生茶を泡茶する際に、水平壺の紫砂壺を用いた抽出設計を採用して解説する。

水平壺は、壺身が低く広く、湯の対流が穏やかで、茶葉が水面に均等に展開しやすい構造を持つ。

また、壺の重心が安定しており、湯の注ぎ方によって茶葉の開きと香気の立ち上がりを制御しやすい。

中国の泡茶文化において、水平壺は福建・広東一帯の功夫茶に用いられ、茶葉の量が多く、湯量が少ない設計に適している。

賀開のような骨格の強い生茶に対しては、湯温を高めに保ちつつ、湯柱を避け、器壁に沿わせて注ぐことで、香気を守りながら開きを誘導することが可能となる。

各工程は写真付きで解説し、単なる手順ではなく、味の構造を揃えるための設計思想として共有する。

泡茶工程

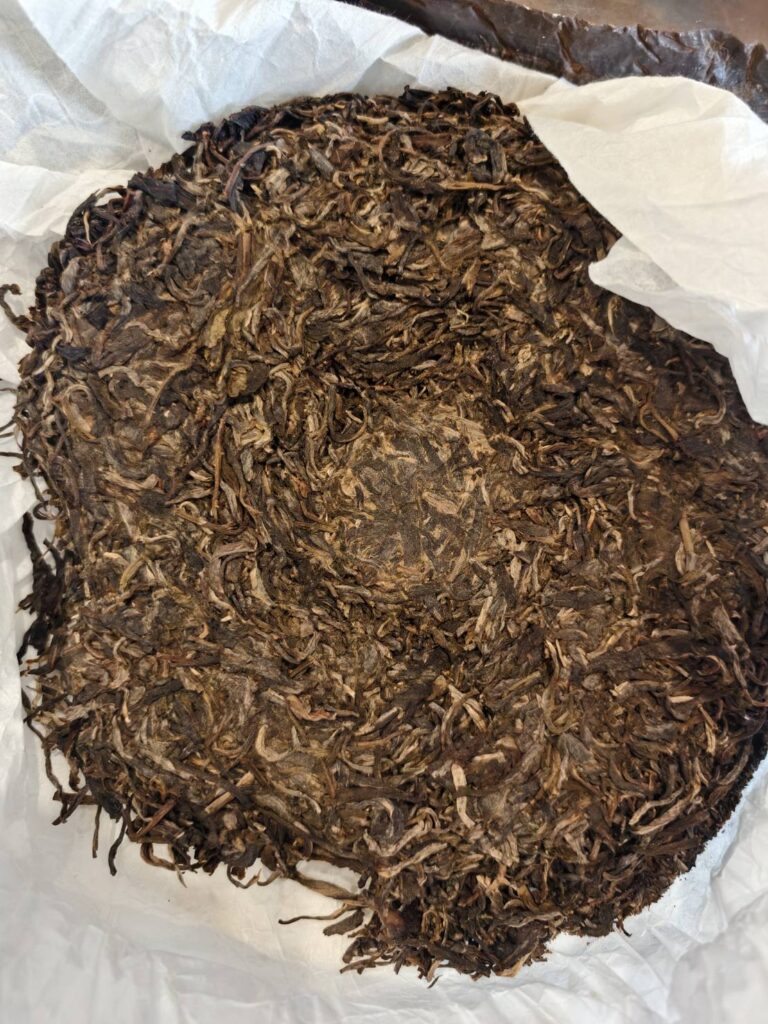

①餅茶を剥がす

餅茶は割るのではなく、ラザニアのように重なった茶葉を剥がして取るイメージ。

茶刀は先が針のように尖っていて、先以外は少し平たくなっているものが使いやすい。

餅茶の丸い形を崩してもいいのなら、表面か外側から茶葉を外していくと綺麗にとれる。全部剥がしてしまうと熟成が遅れるので、どこまで剥がしておくかは好み次第。

内飛(茶葉に埋められた紙)も捨てない方がいい。

裏面には、包装紙を畳んで詰め込むためのポケットが真ん中に空いている。チキンラーメンの卵ポケットのようだといつも思う。

この部分から外側に向かって剥がしていくと、餅茶の形が崩れないので、飾っておくならそうすべき。

ただ、最終的には外側の輪郭部分から内側に向かって外していくことになる。

写真の餅茶は包装紙の内側に棉紙があり、2枚構造となっている。湿気対策になり熟成に向く。

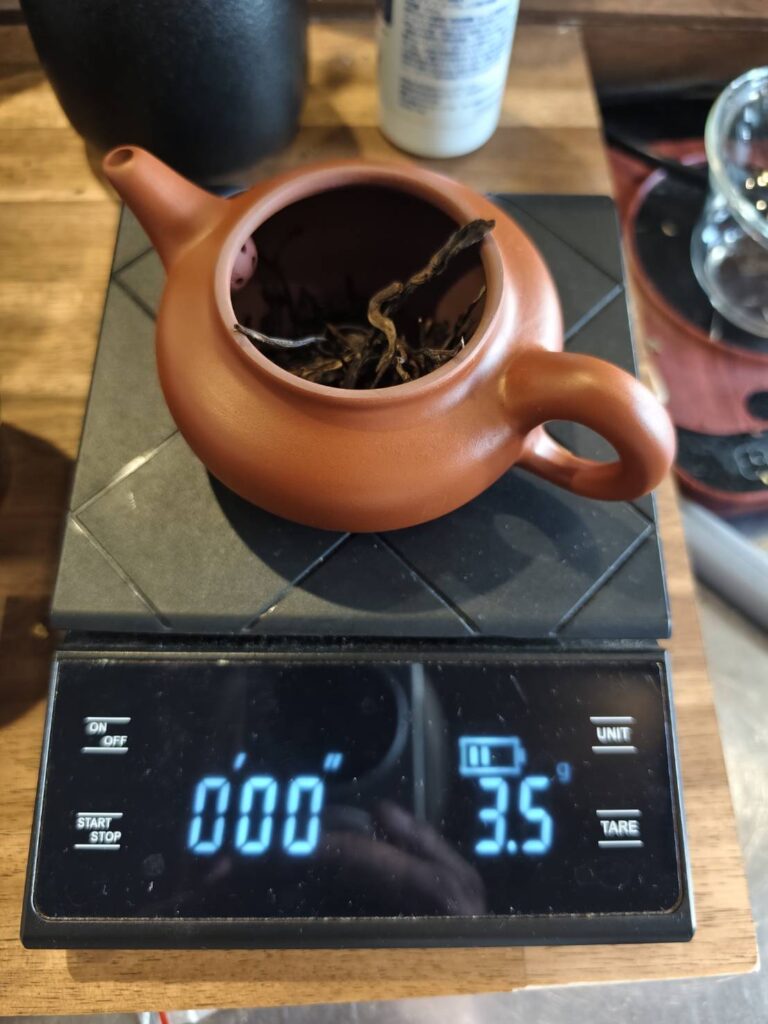

②茶葉の量と茶器の水量

写真は、150mlの水平壺に3.5gの茶葉を投入。

出来上がる茶水は120ml程になる。

一般的な1人用としては多いかもしれないが、私は1人でもこれくらいで飲む。3人なら40mlの杯子があればちょうどいい。

茶葉の量は、120mlに対して3gを基準として、調整していくのがいい。

大勢で飲むわけでないのなら、中国人のように6gも7gも一度に使う必要はない。

③茶葉の櫓組、湯を注ぐ

意外と語られないが重要な茶葉の櫓組(やぐらぐみ)。

1煎目は片方に寄せ、湯は茶葉のない方に注ぐ。

もしくは上投でもいい。(上投:先にお湯を注いでから茶葉を入れること)

生茶は温度ショックに弱い。1、2煎目は直接湯を当てない方がいい。

少しづつ浸透して行く際に立ち上げる香気を、しっかりとキャッチする。

④茶杯に注ぐ

茶海は介さない。

壺から大きめの茶杯に直接注ぐ。

特に1人で飲むなら、直接注ぐ方が絶対にいい。茶海を介すだけで驚くほど湯が冷め香りは弱まる。

茶海は、均一にした味を複数人に振る舞う時にだけ使えばいい。

また、茶杯と同じく茶漉しも使う必要は特にない。

CTC加工されているわけではない、生茶は手摘みである。

(CTC:茶葉を押し潰し(Crush)、引き裂き(Tear)、丸める(Curl)工程で粒状にする製法。短時間で濃厚な抽出が可能で、主に紅茶に用いられるが、えぐみも出やすい)

少々入った茶葉のかすは気にする必要はない。

⑤再度櫓を確認

1煎目でしっかりと茶葉が開き始めた挙動を確認できたなら、茶葉は端に寄せず真ん中に集め、中央に湯を注ぐことで、さらに葉を展開できる。

筆者の経験上でいうと、2、3煎目まで片方に寄せた方がいい場合が多い。

生茶は4、5煎目から本来の味が出るように調整して泡茶するものである。

3煎目終了後の様子。

特に大きな癒着や、致命的な折れはない。

(補足)

筆者がプーアールを買いたいお客様に口酸っぱく言っているのは、必ず茶底(使った後の茶葉の事)の匂いを嗅げ、ということ。

もちろん茶を飲んでもわかるが、1煎2煎では気付かないこともある。しかし茶葉は嘘をつかない。粗悪品はとんでもなく臭い。

特に熟茶の粗悪品の匂いはカビや埃そのものである。

上の写真も左の写真も、葉はしっかりと開いている。

開いていなくとも、湯が接触すれば味や香気は出る。

しかし、展開し切らずに泡茶を終わらせると、発生の層が変わり、ずっと薄かったり、急に濃くなったりする。

4、5煎目で味わう生茶においては、層を乱すことは致命的である。

左写真の葉の左部分が一部潰れて擦り潰したようになっているが、指で押さえてこのように擦り潰せたらまず春摘で間違いない。茎の表面に硬い膜があったり、一芯二葉であるのに葉が破れにくい場合は、春摘ではないかもしれない。

最後に

賀開の生茶は、単に「強い」「香る」では語りきれない。

香気で山の風景を思い出せる。筆者がストレスがあるときに一番初めに選択するお茶である。

水平壺を用いた泡茶は、壺の形状・湯の流れ・茶葉の展開空間を整えやすい。それらが香気の立ち上がりと味の層構造を支える抽出設計となる。

特に賀開のような揉捻が強く、条索が長い生茶では、湯温が低すぎると膨潤が起こらず、粘着状態が解除されない。その結果、香気が閉じ、味が偏り、語れる抽出が成立しない。

本稿で提示した泡茶工程は、味の構造を揃えるための一つの設計思想である。

湯の温度は90〜95℃を基準としているが、それも含めてその日の天候含め様々な状態を勘案して臨機応変に対応を変える必要がある。

泡茶を行う人それぞれが多様な価値観を持っている。

各々の好みに合わせて、それに近付けるための指針となれば幸いである。