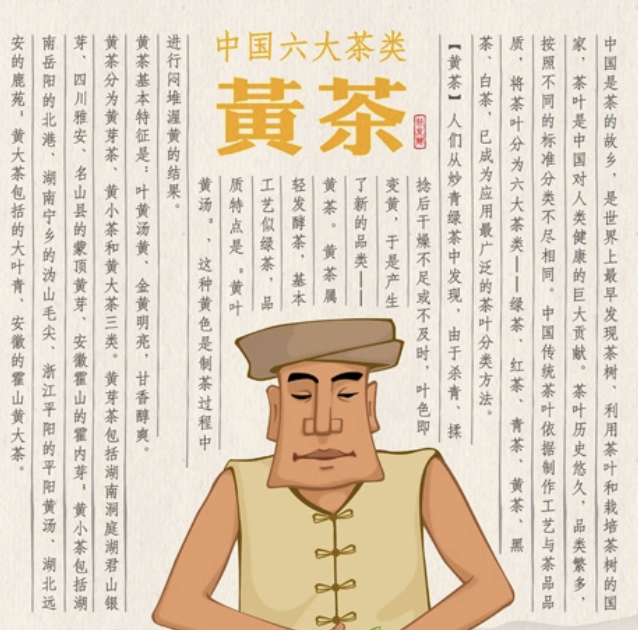

黄茶とは何か——火と土のあいだに生まれた茶

黄茶は、中国六大茶類のうち最も生産量が少なく、かつ分類が難しい茶類である。

中国茶業標準(GB/T 13738.1)やISO 20715:2023の定義によれば、黄茶は「酵素失活・揉捻・悶黄・乾燥」の工程を経て製造される茶であり、発酵茶と言って良いか微妙な立ち位置にある。

悶黄(もんおう)とは、茶葉に余熱と湿度を与え、非酵素的酸化を促す工程である。 A この工程により、葉緑素が壊れ、茶葉は緑から黄色へと変化し、渋みが軽減され、甘香が立ち上がる。

つまり黄茶とは、緑茶の技法に「静熟の工程」を加えた茶であり、五行で言えば「土」に属する中庸の茶である。

黄茶の歴史と誕生背景

黄茶については泡茶手法の前に歴史や製造背景について触れようと思う。

黄茶の起源は前漢時代に遡るとされるが、製法として確立されたのは明代以降。

緑茶製造中に乾燥が不十分だったことで偶然生まれた「黄色い茶葉」が、まろやかで甘い味わいを持っていたことから、悶黄という工程が技術として昇華された。

中国ではたまに間違われるが、安吉白茶の兄弟種である黄金芽も黄色に変化するが、こちらは品種特有の

生育中の自然変異で葉緑素が欠損することにより黄色に変化するものであり、黄茶とは似て非なるものである。

ちなみに安吉白茶は緑茶であり、六大分類の白茶とは関連はない。こちらも間違われやすい。

話が逸れたが、黄茶の代表的な産地は以下の通り。

- 四川省(蒙頂黄芽など)

- 安徽省(霍山黄芽・霍山黄大茶など)

- 湖南省(君山銀芯、岳陽黄茶など)

- 湖北省・浙江省など

黄茶は現在でも生産量が極めて少なく、中国国内でも「知られざる茶」として扱われている。

その理由は以下のとおり。

- 製造工程が複雑で技術的難易度が高く、製茶師の感覚に依存している

- 芽茶中心の高級茶が多く、収量が限られる

- 香気が繊細で市場インパクトに乏しい

- 地域限定生産で流通が少ない

私が思うに黄茶は緑茶との違いに気付くのが困難というところがある。

複雑かつ大胆に様々な味わいと香気がある緑茶に対して、値段も高く緑茶ほどバリエーションに富まないとなれば、流行る要素は乏しいと言えるだろう。

黄茶の分類と香気:中国茶業の視点

大きく分けて、三種類が黄茶で確認される。老葉や繁片(三葉以下の茶葉)は使わない。

| 分類 | 製法特徴 | 代表茶 |

|---|---|---|

| 芽茶型 | 一芽のみ使用。透明感と爽香 | 君山銀針、蒙頂黄芽 |

| 芽葉型 | 一芽一葉/二葉。甘香と清香のバランス | 霍山黄芽、四川黄芽 |

| 葉茶型 | 多葉使用。焙煎香や熟香が厚く残る | 霍山黄大茶、岳陽黄茶 |

主に黄茶の観香で見られる香気は以下の通り。

特徴はやはり緑茶の体を刺激するトゲがとれたやわらなか甘みだ。

緑茶には自然界の毒があり、それが刺激物であり、発酵や熟成が進むことで人体には優しい成分に変化していることが黄茶を飲むとよく理解できる。

| 表現 | 意味・ニュアンス |

|---|---|

| 甘香 | 丸みある優しい甘み |

| 清香 | 澄んだ爽やかさ |

| 玉米香 | 焼きとうもろこし的温香 |

| 焦糖香 | カラメルのような香ばしさ |

| 熟香 | 悶黄由来の静かで深い香 |

なんといっても黄茶はその柔らかな甘みが特徴。

プーアール生茶や黒茶のようなズドンとした甘みではなく、まさに緑茶の刺々しさだけを柔らかくしたような雰囲気。それでいて緑茶の清涼感も持ち合わせる。

品種別 湯温・抽出時間の比較表

黄茶といえば、君山銀針と霍山黄芽が二大巨頭と言っていいだろう。

四川省でも黄茶は多く生産されていることは、中国ですらあまり知られていない。四川省は茶文化の発祥の地でもあるし、実は隠れた名産地だ。

また、最近では独自の手法で雲南でも黄茶の製茶を行っている会社が見られる。有名な商品としてはまだ売り出されていないが、こういう知られざるお茶は中国全土で見られる。

雲南=プーアール、紅茶だけ、福建=烏龍茶だけ、というようなイメージは捨てた方がいい。

| 品種名 | 産地 | 製法分類 | 推奨湯温 | 初回抽出時間 | 香気・味覚特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 君山銀針 | 湖南省 岳陽 | 芽茶型・悶黄 | 約80℃ | 約30秒 | 透明感・軽やかさ・上投に適す |

| 蒙頂黄芽 | 四川省 雅安 | 芽葉型・悶黄 | 約85℃ | 約40秒 | 清香・花香・柔らかさ・青磁蓋碗が好相性 |

| 霍山黄芽 | 安徽省 霍山 | 芽葉型・悶黄 | 約85〜90℃ | 約45秒 | 甘香・中庸・品格・蓋碗/茶壺どちらも可 |

| 霍山黄大茶 | 安徽省 霍山 | 葉茶型・熟成 | 約95℃ | 約60秒 | 焦香・厚味・沈香・紫陶/紫砂が適す |

| 岳陽黄茶 | 湖南省 岳陽 | 葉茶型・悶黄 | 約95℃ | 約50秒 | 熟香・甘熟・穏やかさ・静かに沈める泡が鍵 |

| 雲南黄茶 | 雲南省 | 大葉型・悶黄 | 約90〜95℃ | 約50〜70秒 | 蜂蜜の蜜香・果香・長い余韻・ |

泡茶器の選び方

蓋碗と茶壺の比較

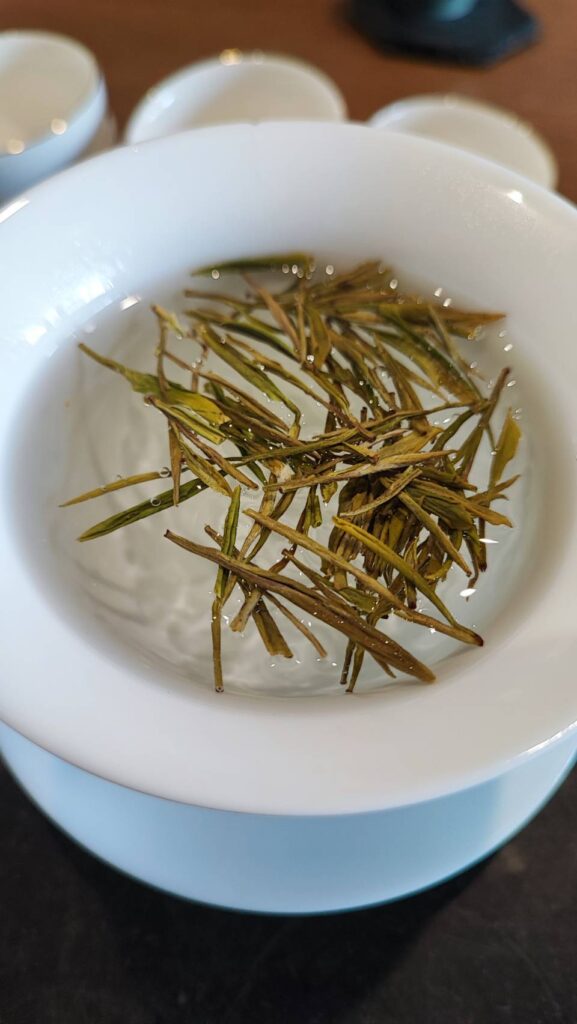

黄茶は緑茶と同じく、高温に弱め。保存も冷蔵庫が望ましい。

芳醇な香気を楽しむためにも蓋碗がいいだろう。

| 項目 | 蓋碗 | 茶壺(紫砂など) |

|---|---|---|

| 香気の立ち上がり | ◎ 変化が明瞭 | △ 包み込む静かな発現 |

| 湯温操作性 | ○ 湯の動きで調整可能 | ◎ 保温性が高く安定 |

| 火香の沈静度 | ○ 勢いで火香を調整 | ◎ 湯の包容力で沈静 |

| 茶葉観察性 | ◎ 見える | △ 対話的に捉える |

| 適した茶類 | 霍山黄芽・蒙頂黄芽 | 黄大茶・岳陽黄茶など熟成系 |

茶器素材の比較

黄茶は熱しにくく冷めやすい天目では香りを逃しやすい。白磁の蓋碗が間違いはない。

水色も確認できるのも利点だ。

| 素材 | 香気表現 | 保温性 | 適黄茶例 | 所作印象 |

|---|---|---|---|---|

| 白磁 | ◎ 香が明瞭 | ○ 適度な保温 | 君山銀針 | 透明・端正 |

| 青磁 | ○ 包み込む香 | ○ 適度な保温 | 蒙頂黄芽 | 柔和・詩的 |

| 紫陶 | △ 香控えめ | ◎ 高温安定 | 黄大茶 | 重厚・静寂 |

| 紫砂 | △ 落ち着いた香 | ◎ 高温保持 | 岳陽黄茶 | 工芸的・安定 |

| 天目 | △ 沈香的 | ○ バランス型 | 熟黄茶 | 鉄性・幽玄 |

| ガラス | ◎ 視覚演出 | △ 冷めやすい | 芽茶系 | 現代的・劇場性 |

投茶技法

高温に弱い黄茶は上投法が合う。

| 技法 | 湯と茶の順 | 特徴 | 適した黄茶 |

|---|---|---|---|

| 上投法 | 湯 → 茶葉 | 香を舞わせる演出型 | 君山銀針・嫩黄芽 |

| 中投法 | 湯と茶葉同時 | 香と湯の調和型 | 蒙頂黄芽・霍山黄芽 |

| 下投法 | 茶葉 → 湯 | 熟香を沈める静性型 | 霍山黄大茶・岳陽黄茶 |

- 上投法: 立ち上がる香りを掴みやすく、高温対策にもいい。

- 中投法: 泡茶の中庸的選択。香気・湯温・抽出時間の均衡に優れる。

- 下投法: 熟香を深く引き出す。

泡茶にルールはない。

皆が皆好きに泡茶をしていい。

しかし茶葉に対する向き不向きは存在する。

もし上投法をあまり使用しないのなら、茶葉を高温に晒しすぎているかもしれない。

右写真は蓋碗での上投法。

当然、コップでなくても蓋碗でも上投法は成立する。

最後に

黄茶は語られぬ茶でありながら、その存在には多くが凝縮されているのも事実。

摘採から殺青、悶黄に至るまで、すべての工程は高い技術と時間を要し、また極めて小規模な生産環境でしか叶わぬもの。

そのため、現存する黄茶はごく限られた産地にしかなく、生産量も年々減少傾向にある。市場に出回ることも少なく、その価格は往々にして高価。

科学的に見ると、黄茶の変化は酵素の失活と非酵素的酸化によるもの。

悶黄処理により葉緑素は分解され、カテキン類や揮発性香気成分が再構成される。

その結果、渋みは減少し、特有の甘香・熟香が生まれる。

これを感じ取ることができれば、お茶にハマってしまっている証拠かもしれない。

一杯の黄茶を淹れるとき、黄茶を飲む回数・経験の少なさからより抽象的な気分になる

緑茶のような吹き抜ける涼しげな風のような、少しだけ葉を炒ったような、不透明な誰かの気配のような。

そのすべてが湯気とともに立ちのぼり、言葉にならない情緒もある

煎が終わったあと、そんな香りと気配だけが残る。

それが、この茶の意味かもしれない。